Шашлык из моллюсков и пирог из грача: как советские академики во время войны решали проблему голода

Репортаж с выставки, посвященной эвакуированным в Казань ученым.

В Музее Николая Лобачевского КФУ открылась новая выставка, посвященная советским академикам, которые, находясь в эвакуации в Казани, своими научными разработками внесли весомый вклад в победу над фашизмом. Шестеро ученых в столице ТАССР продолжили или завершили свои фундаментальные исследования, впоследствии удостоенные Нобелевской премии.

Казань – самый крупный научный центр в период эвакуации

Спустя три недели после начала Великой Отечественной войны - 13 июля 1941 года - Государственный комитет обороны принял постановление об эвакуации Академии наук СССР. Первоначально ученых планировали эвакуировать в Томск, но потом выбрали Казань. По одной из версий, ученые наотрез отказались ехать в Сибирь: там очень холодно и очень далеко от Москвы, а в Казани на тот момент была вся материально-техническая база для продолжения работы над своим научными проектами.

Правительством был поставлен срок – неделя. В первую очередь необходимо было эвакуировать физико-математические, химические и технические институты, которым предстояло работать на оборонно-промышленный комплекс страны.

В столице ТАССР разместились 33 из 85 учреждений Академии наук СССР, более 1800 научных сотрудников, в их числе 39 академиков и 44 члена-корреспондента. Так Казань стала самым крупным научным центром в годы войны.

Первые эшелоны с людьми и оборудованием прибыли в Казань 23 июля 1941 года, а закончилась окончательная эвакуация ученых только к концу 1942 года.

Шесть будущих лауреатов Нобелевской премии

Одна из первых научных разработок, сделанных в Казани сотрудниками Ленинградского Физического института им. Н.П. Лебедева (ФИАН), возглавляемого академиком Сергеем Вавиловым, это создание средств светомаскировки, которые использовались на авиационных и пороховых заводах, а еще - при маскировке пристаней на Волге. Ленинградские ученые для ВМФ разработали специальные люминесцентные лампы, для борьбы с минами - акустические тралы, а также прототипы современных приборов ночного видения.

Несмотря на войну, в Казани параллельно велась научная работа, направленная на будущее. На выставке зрителям представлена курительная трубка, принадлежавшая академику Игорю Тамму, который вместе с академиками Павлом Черенковым и Сергеем Вавиловым в 1958 году станет лауреатом Нобелевской премии по физике за одно из самых выдающихся открытий XX века – «Эффекта Черенкова-Вавилова». Сейчас это научное открытие применяется в атомной промышленности, помогает в лучевой терапии успешно бороться с раком, а в астрономии изучать гамма-излучения далеких планет.

В 1942 году тогда еще молодой ученый Виталий Гинсбург в Казани защитил докторскую диссертацию, хотя душа его рвалась на фронт. Ученый потом вспоминал: «На фронт меня не взяли, хотя я дважды подавал заявление, чтобы пойти добровольцем». За работу по изучению теории низкотемпературной сверхпроводимости, начатую именно в Казани в 1943 году, Гинсбург в 2003 году получил Нобелевскую премию.

Среди экспонатов выставки бинокулярные очки академика Абрама Иоффе, которого называли «отцом советской физики», а еще «отцом» нобелевских лауреатов и основателем атомного проекта в Советском Союзе. Возглавляемый им Ленинградский физико-технический институт занимался разработкой установок, помогающим советским морякам бороться с немецкими магнитными минами.

Академик Петр Капица, в 1978 году получивший Нобелевскую премию по физике «за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур», во время эвакуации на первом этаже исторического здания КФУ собрал установку для получения жидкого кислорода, в котором так остро нуждались военная промышленность и военные госпитали.

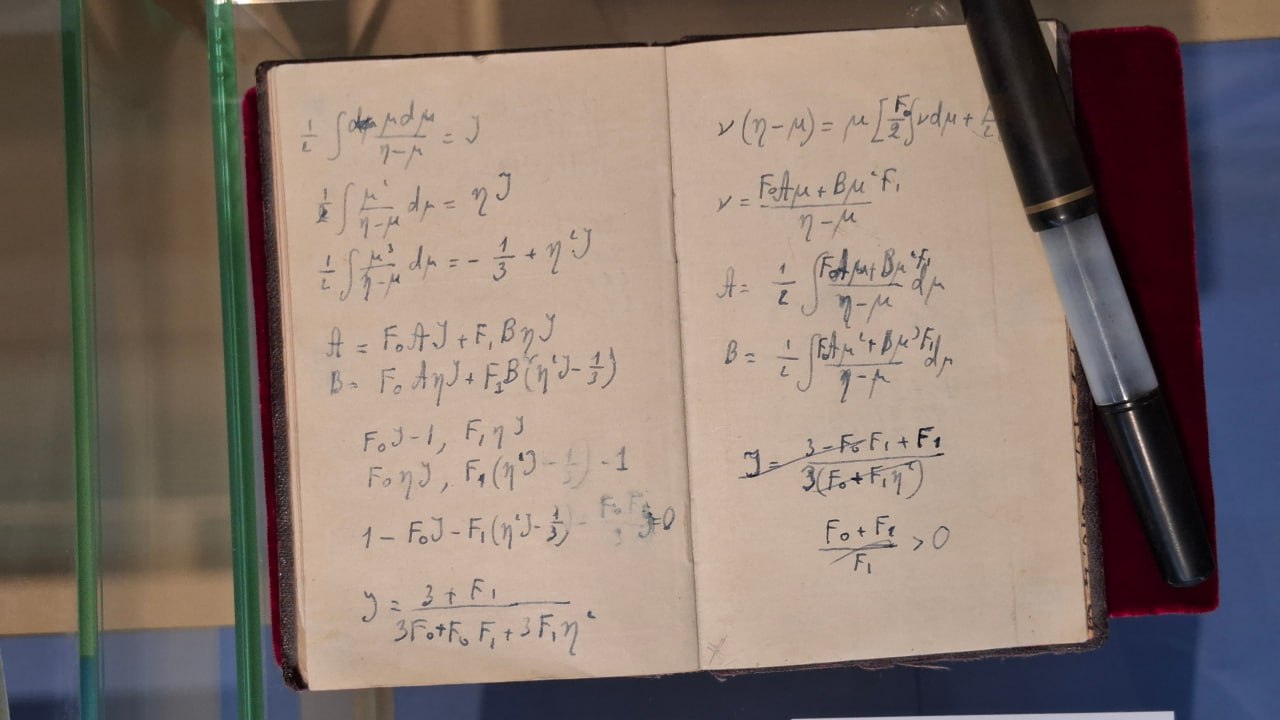

Блокнот с записями и старинная перьевая ручка «расскажут» посетителям выставки об их владельце – академике Льве Ландау. Часть его работ была засекречена, так как принимал участие в разработке проекта БМ «Катюша». Известно, что будущий нобелевский лауреат (1962) в Казани работал над своей теорией сверхтекучести гелия почти в спартанских условиях – за ширмой в университетском коридоре.

Записная книжка Ландау

Записная книжка Ландау

В Казани возникла концепция уран-графитового реактора

Именно Иоффе выдвинул кандидатуру тогда еще молодого, но весьма перспективного ученого, профессора Игоря Курчатова на должность руководителя проекта по разработке Советским Союзом ядерной бомбы. Сам Курчатов прибыл в Казань в январе 1942 года. За время нахождения в эвакуации его лаборатория создала эффективную танковую броню, дала рекомендации по усилению защиты торпедных и сторожевых катеров, выпускавшихся в Зеленодольске, внедрила новые принципы рационального размещения топливных баков на самолетах Пе-2, Пе-8 и У-2, которые собирались в Казани.

Именно в Казани у «отца советской бомбы» созрела концепция уран-графитового реактора для наработки оружейного плутония…и отросла знаменитая борода, с которой он не расставался до конца своих дней. Всему виною оказались последствия перенесенного ученым тифа, из-за раздражения кожи он банально не мог бриться. Так «Генерал» Курчатов, называемый коллегами за свои организаторские способности, стал «Бородой».

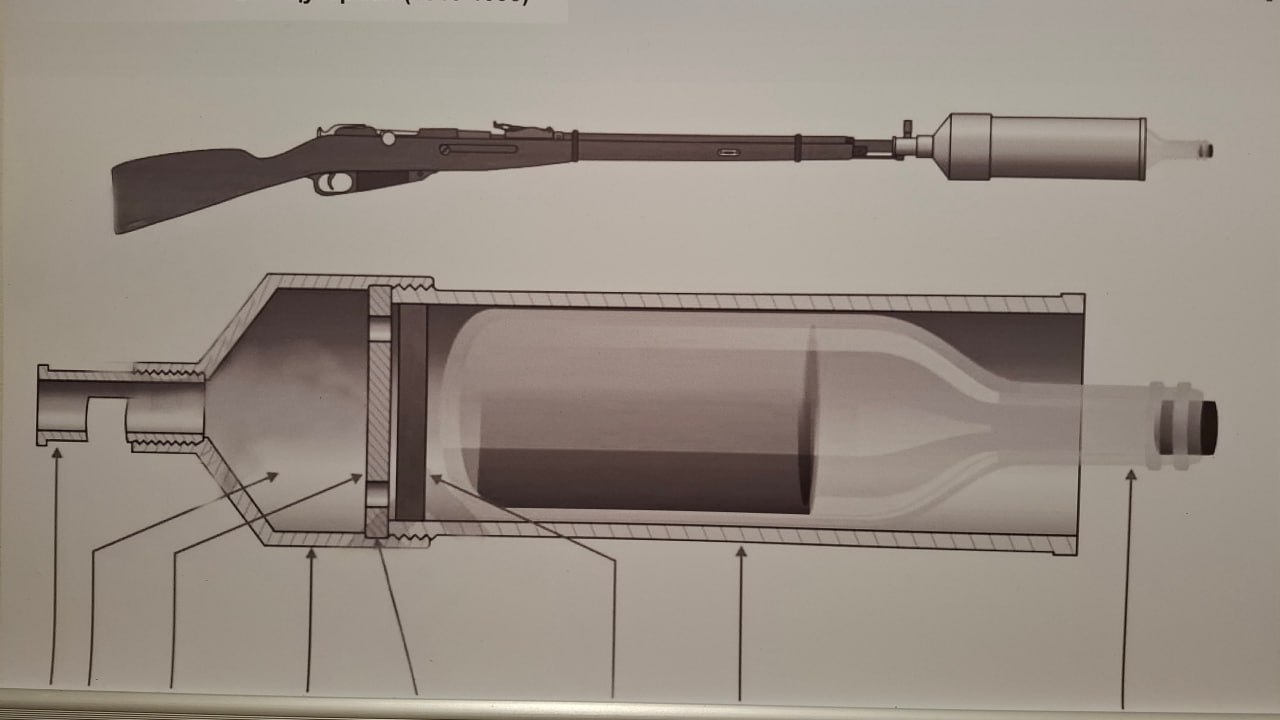

Советский бутылкомет системы Цукермана

Институт машиноведения под руководством Вениамина Цурекмана в Казани занимался разработкой противотанкового бутылкомета. Ученые предлагали на винтовку Мосина крепить специальный аппарат, который на расстояние от 80 до 180 метров отстреливал бутылку с зажигательной смесью. Однако, впоследствии военные отказались от этой оригинальной идеи.

Ученые, работавшие в области физической химии, корпели над созданием горючих смесей для «Коктейля Молотова» и использования ее в так называемом капсуломете. При помощи большой трубы шарики с жидкостью отстреливались на расстояние до 100 метров. Температура горения при этом достигала 1000 градусов Цельсия. Потушить такой пожар не представлялось возможным – столь необычное оружие использовалось на фронтах до 1944 года.

«Все для фронта, все – для победы». Этим принципом руководствовались математики, которые в Казани занимались проектами в области артиллерии и баллистики. Ученые-химики разработали прочный медицинский цемент, который применяли военные стоматологи.

Институт физической химии разработал специальные присадки, которые препятствовали замерзанию горючего, что сыграло на руку Советской Армии в суровых зимних условиях. Учеными так же была внедрена специальная водоотталкивающая жидкость – ею пропитывали солдатские валенки.

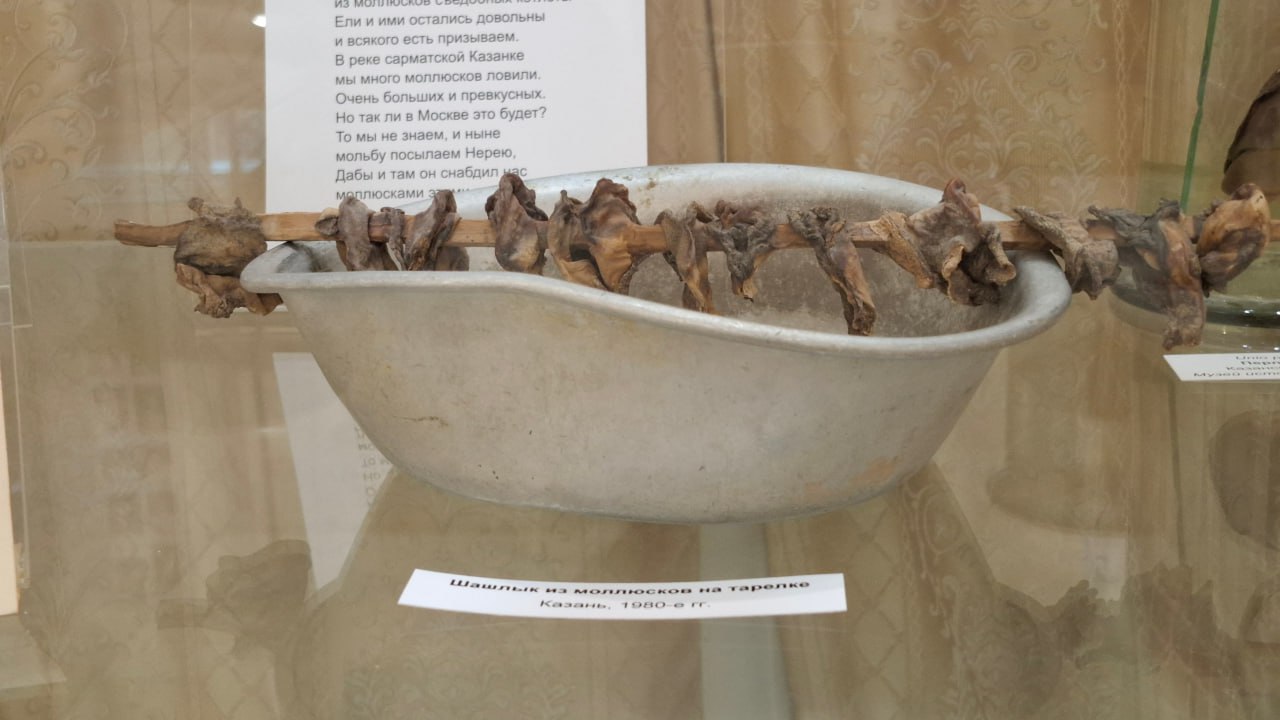

Шашлык из моллюсков как ценного источник белка

Посетителям выставки расскажут почти романтическую историю, связанную с известным географом и путешественником Отто Шмидтом, руководителем арктической экспедиции на пароходе «Челюскин». Во время войны уже директор Института теоретической геофизики в Казани неоднократно был замечен за тем, как во время ночных прогулок подолгу всматривался в небо. Именно казанское небо, по мнению коллег, вдохновила ученого на создание космогонической теории зарождения Солнечной системы.

Во время эвакуации ученые работали не только в Казани, но и за ее пределами. К примеру, Ботанический институт на территории бывшего Раифского монастыря организовал так называемый лесной стационар, в котором работал профессор Алексей Ильинский. Советский геоботаник и биоценолог одним из первых заявил о необходимости создания на этой территории государственного заповедника.

В Казани ученые активно занимались изучением темы продовольственной безопасности. Была даже создана зооботаническая комиссия Академии наук СССР. Академики предлагали простым людям употреблять в пищу отваренные листья амаранта, лягушек, грачей, хомяков и мышей. Ставка делалась на злостных вредителей сельского хозяйства - сусликов, которых на территории ТАССР обитало огромное множество.

Академик Василий Александров, автор учебника по ботанике «Анатомия растений», вспоминал, что свою жену из роддома встречал супом и пирогом с начинкой из мяса грачей.

Недостаток животного белка ученые рекомендовали так же восполнять за счет употребления в пищу моллюсков перловицы и беззубки. Рецепт приготовления шашлыка из двухстворчатых подскажут прямо на выставке.

Из блокадного Ленинграда в Казань

Эвакуация в Казань порою спасала самих ученых от смерти. Так произошло академиком Дмитрием Лихачевым. Известный ученый вспоминал, что умер бы от голода, если бы его вместе с семьей не вывезли из блокадного Ленинграда. В Казань он прибыл в 1943 году в крайне истощенном состоянии. Восстановление организма шло медленно, но он не оставлял научную деятельность – продолжал изучать культуру Древней Руси, написал несколько научных трудов.

В книге «Письма о добром и прекрасном», вышедшей в свет в 1985 году, Дмитрий Лихачёв писал: «Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память наше богатство».

Автор Елена ГОРБУНЧИКОВА

Фото автора