Прорыв в станкостроении: Татарстан хочет построить свою фабрику по производству станков 3D-печати

К 2030 году металлообработка в Татарстане должна стать высокотехнологичной отраслью экономики.

В Казани проходит Глобальный форум «ТЕМП», главная задача которого – развитие в регионе отрасли станкостроения, внедрение на производстве современных аддитивных технологий. Но, как в погоне за импортозамещением сохранить баланс цены и качества отечественных станков и производимой ими продукции, обсуждали на пленарном заседании форума.

В Казани проходит Глобальный форум «ТЕМП», главная задача которого – развитие в регионе отрасли станкостроения, внедрение на производстве современных аддитивных технологий. Но, как в погоне за импортозамещением сохранить баланс цены и качества отечественных станков и производимой ими продукции, обсуждали на пленарном заседании форума.

«На заводах станки с большим износом или импортные»

В Татарстане более 1,5 тысяч предприятий сегодня занимаются машиностроением, а их выручка составляет более 1,5 трлн рублей. Заводы нуждаются в огромном количестве станков: шлифовальных, фрезерных, токарных, обрабатывающих. Этого в республике нет, поэтому закупаться приходиться в Китае, Турции, Индии и Японии, заявил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Нам бы хотелось, чтобы татарстанская промышленность не только потребляла, но и производила эти станки», - указал глава ведомства.

К 2030 году металлообработка в Татарстане должна стать высокотехнологичной отраслью экономики. В идеале – должен заработать целый промышленный кластер, ориентированный на экспорт. Но для начала задача наладить импортозамещение, потому как «на заводах станки с большим износом или импортные», обрисовала ситуацию руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

К 2030 году металлообработка в Татарстане должна стать высокотехнологичной отраслью экономики. В идеале – должен заработать целый промышленный кластер, ориентированный на экспорт. Но для начала задача наладить импортозамещение, потому как «на заводах станки с большим износом или импортные», обрисовала ситуацию руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Промышленности региона нужны инвестиции в станкостроение, требуются разработка и внедрение прогрессивных научных технологий.

За 1 полугодие 2025 года объемы инвестиционных вложений составили 665 млн рублей, это на 14 процентов больше, чем год назад. «При такой ставке, которую мы имеем, и в тех нынешних условиях внешнего давления, что мы находимся, это очень даже хорошо», - дала оценку работе своего ведомства Талия Миннуллина.

Есть меры поддержки со стороны государства, есть индустриальные парки с готовой инфраструктурой, но всего этого недостаточно, заявили участники пленарного заседания.

3D-принтеры как драйверы мировой промышленности

Аддитивные технологии – это реальный драйвер не только российской, но и мировой промышленности. Ее ценность заключается в том, что она проявляет себя практически на всех стадиях производства: разработка и создание производств, то есть до 75% сокращает сроки по выводу новых продуктов на рынок и затраты в случае необходимого ремонта, в два раза сокращаются затраты на механическую обработку, до 80 процентов возрастает коэффициент использования материалов, а само производство становится безотходным, что снижает нагрузку на окружающую среду и сводит к минимуму экологические взносы, а это опять экономия. Замена запчастей решается быстро – их опять можно снова напечатать.

Аддитивные технологии – это реальный драйвер не только российской, но и мировой промышленности. Ее ценность заключается в том, что она проявляет себя практически на всех стадиях производства: разработка и создание производств, то есть до 75% сокращает сроки по выводу новых продуктов на рынок и затраты в случае необходимого ремонта, в два раза сокращаются затраты на механическую обработку, до 80 процентов возрастает коэффициент использования материалов, а само производство становится безотходным, что снижает нагрузку на окружающую среду и сводит к минимуму экологические взносы, а это опять экономия. Замена запчастей решается быстро – их опять можно снова напечатать.

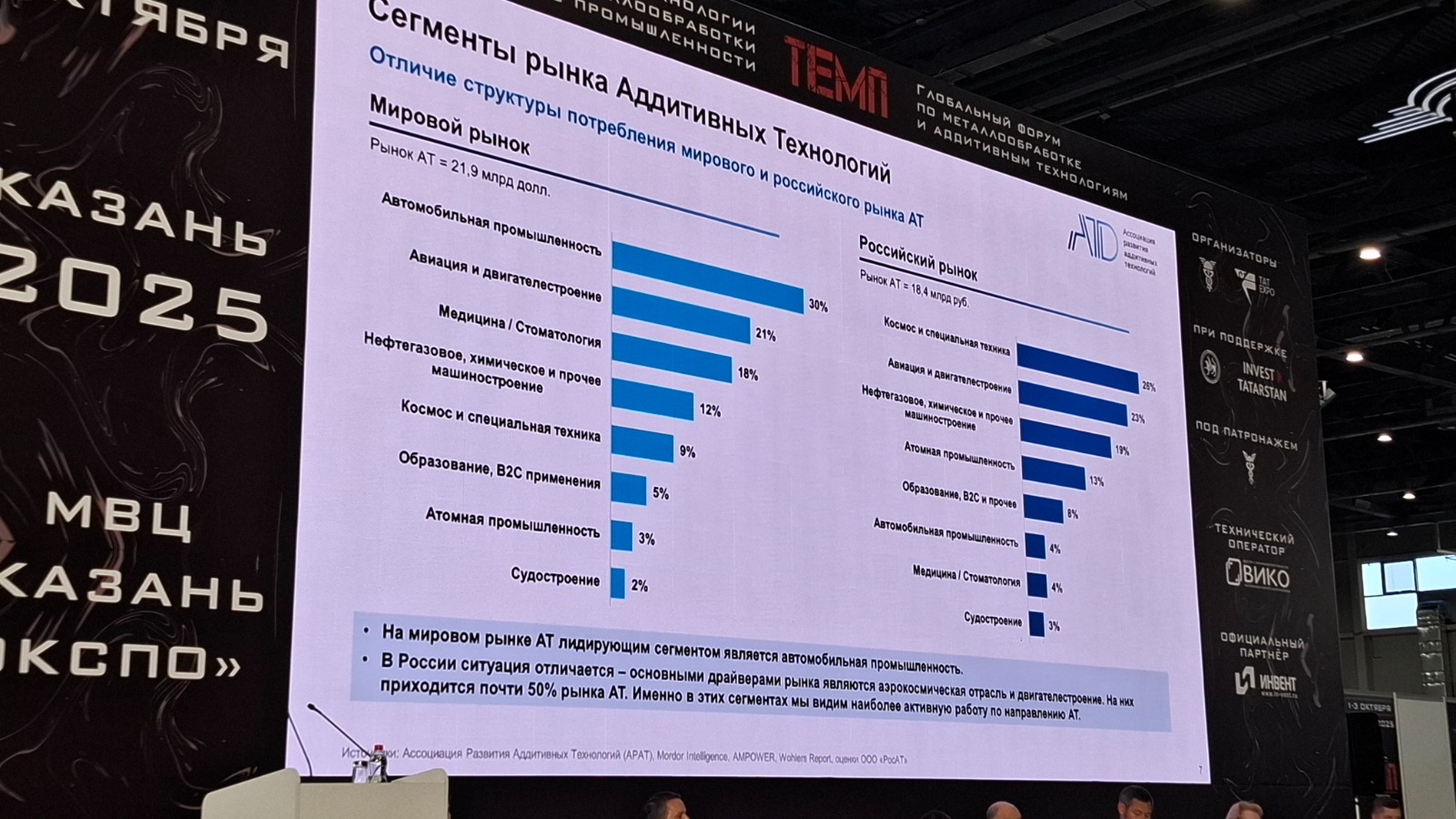

Аддитивные технологии – это один из бурно развивающихся сигментов экономики. По прогнозам, объем мирового рынка аддитивных технологий в ближайшие 10 лет вырастит более чем в 5 раз, и к 2034 году составит 115 млрд долларов. Сегодня половину этого сладкого «пирога» забирают предприятия, оказывающие услуги в области аддитивных технологий. Общий оборот предприятий, занятых в этой области, по итогам 2024 года составил 10,2 млрд долларов. После ухода с российского рынка европейских поставщиков, в России нишу стремительно и очень успешно начал занимать Китай, увеличивая объемы поставок 3D-техники до 10-20% в год.

Отечественный рынок аддитивных технологий выглядит иначе. По самому смелому инновационному прогнозу Минпромторга России, к 2030 году объемы производств увеличатся на скромные, по сравнению с мировыми тенденциями, 3,2 раза и достигнут 58,2 млрд рублей. Отличается так же структура: основными драйверами рынка в России являются аэрокосмическая отрасль и двигателестроение. На них приходится более 50% рынка АТ. На мировом рынке лидирующие позиции у автомобильной промышленности – 30%, а уже потом – авиация.

Интересная деталь: за рубежом в 4,5 раза чаще, чем в России, применяются аддитивные технологии в медицине и стоматологии.

Однако, по мнению исполнительного директора Ассоциации развития аддитивных технологий, советника президента московской компании «ТВЭЛ» Ольги Оспенниковой, в России структура рынка уже начала меняться в сторону услуг, что является серьезной перестройкой рынка. В нашей стране начали появляться предприятия, занятые производством 3D-оборудования и предоставлении услуг по их применению.

Однако, по мнению исполнительного директора Ассоциации развития аддитивных технологий, советника президента московской компании «ТВЭЛ» Ольги Оспенниковой, в России структура рынка уже начала меняться в сторону услуг, что является серьезной перестройкой рынка. В нашей стране начали появляться предприятия, занятые производством 3D-оборудования и предоставлении услуг по их применению.

Немаловажный вопрос – это производство металлических порошков для 3D-печати. В 2024 году их производство в стране выросло на 39%. «Так что, по металлам всю номенклатуру потребляемых порошков для аддитивных технологий сейчас закрывают российские производители», - заверила Ольга Оспенникова.

3D-принтер, который распечатал дом

По ее словам, Татарстан тот регион, у которого есть все условия для развития аддитивного производства. Как пример, применение SLM технологий на Казанском вертолетном заводе позволило уменьшить на 55% вес чаши гидроблока Ми-38. Эту же технологию используют при 3D-печати деталей для вертолета Ми-171А3.

Челнинский КАМАЗ на новом 3D-принтере, кстати, собранном на Новоалтайском экспериментальном ремонтно-механическом заводе, изготавливает литейные стержни для производства автоматических коробок передач для грузовиков поколения К5.

«Раньше деталь делали вручную. Теперь просто можно заложить готовый стержень в программу и распечатать его. Таким образом мы снизили нагрузку на участок ручного изготовления», - говорят на предприятии.

Аддитивные технологии уже нашли свое применение в строительстве – в селе Мальбагуш Азнакаевского района на 3D-принтере распечатали многофункциональный общественно-культурный центр «Мелля». Он стал первым в России таким проектом, прошедшим госэкспертизу и получившим разрешение на строительство. К тому же, центр «Мелля» в Татарстане – самое больше здание в России, напечатанное на 3D-принтере.

В России ожидается взрывное развитие аддитивных технологий в строительстве, считает пророчит Ольга Оспенникова. Но для того, чтобы в самых разных областях производства произошел технологический скачок, необходимо позаботиться о подготовке кадров. А для решения этого вопроса нужен особый подход, считает она. Подобные центры по развитию аддитивных технологий в регионах должны располагаться на базе ведущих вузов. В стране уже создано 7 таких центров, обучение в них прошли за последние 2 года прошли более 2,5 тысяч человек. Татарстана в этом списке пока нет.

«Дружить можно со всеми, а рассчитывать мы можем только на себя»

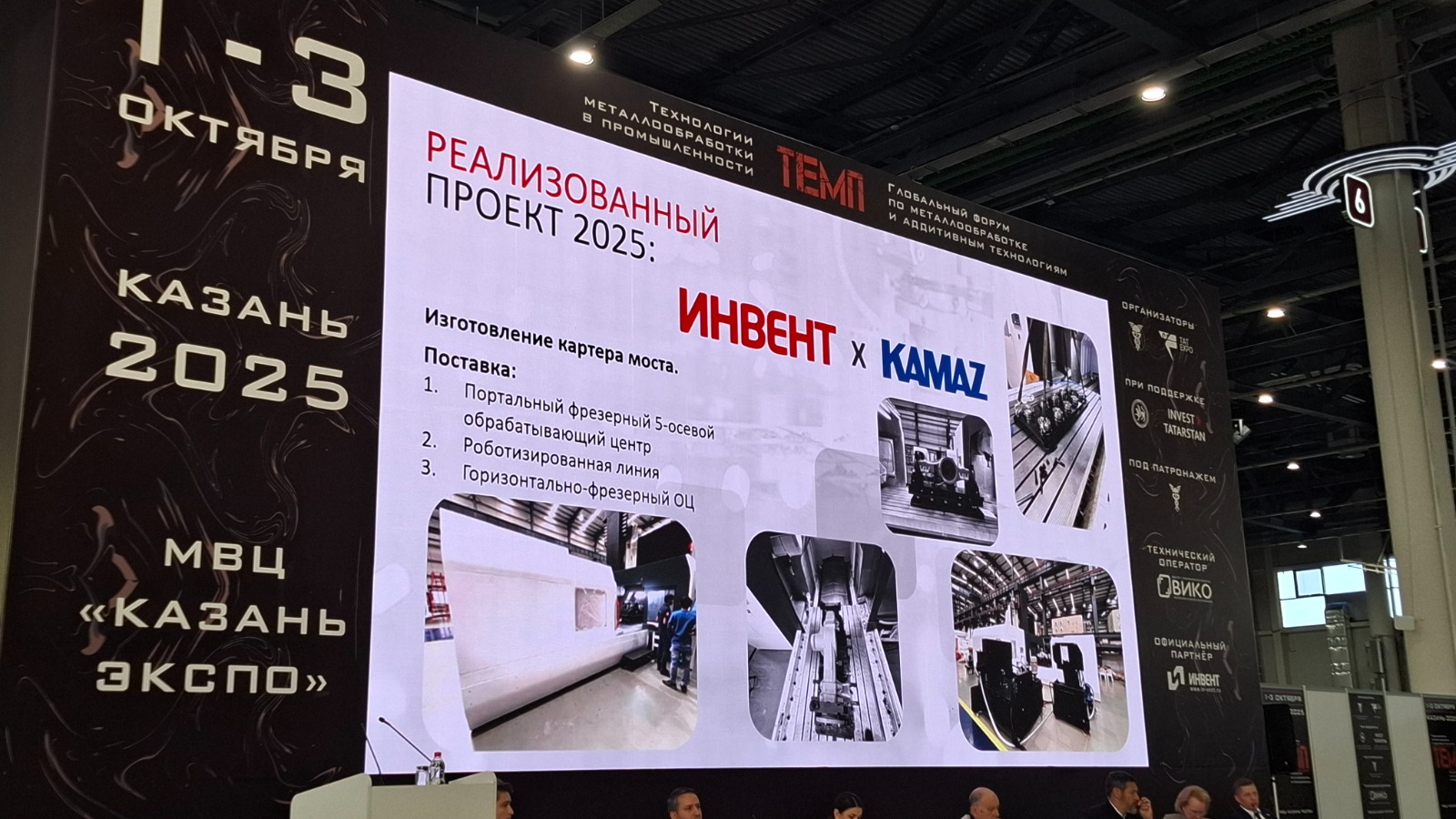

К такому выводу пришел коммерческий директор нижегородской компании «Инвент ТМ» Михаил Муромкин после опыта десятилетнего сотрудничества с одной из турецких компаний, которая после начала СВО прекратила свою деятельность на территории России. Поэтому промышленник считает, что единственный путь развития отечественного станкостроения – это локализации производства. Компания в этом году приступила к реализации нового проекта – запуску завода по производству станков на территории ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области.

В Татарстане компания тоже известна – по заказу КАМАЗа полностью переоснастила линию по изготовлению картера моста для грузовиков.

В Татарстане компания тоже известна – по заказу КАМАЗа полностью переоснастила линию по изготовлению картера моста для грузовиков.

Промышленник признается, как представитель бизнеса он видит заинтересованность государства в развитии отрасли станкостроения.

«Но есть один нюанс. Во время этой гонки по импортозамещению и локализации производства не стоит забывать о конкурентоспособности. Вы с вами работаем в условиях рыночной экономики. Поэтому все наши клиенты хотят видеть оборудование российского производства, но оно не должно быть не дороже зарубежных аналогов, ничем не уступать по качеству. А в перспективе российские станки должны стать конкурентноспособными на мировом рынке. Рано или поздно, но на мировой рынок нам придется выходить», - подчеркнул Михаил Муромкин.

Реверанс промышленника в сторону государства был замечен главой минпромторга Татарстана. Олег Коробченко заметил, что в России работа по поддержке отечественных станкостроителей ведется. При покупке российского станка предпринимателю компенсируется до 30% его стоимости, а робототехники – половина ее стоимости. Такой субсидией в Татарстане уже воспользовались три компании.

«Роботизация – это не про сокращение кадров»

Сэкономить можно и за счет внедрение в производство роботов. Как говорит генеральный директор компании «Эйдос Робототехника» Антон Сурьянинов, роботы готовы работать в любых условиях со стабильными производительностью и качеством, обеспечивая при этом предсказуемость поставок. Отдельно Антон Сурьянинов остановился на кадровой политике и снижении себестоимости производства.

Автоматизация производства сокращается окупаемость производства до 2-4 лет, а внедрение всего одного робота-сварщика освобождает от работы пять человек.

«Но это не значит, что мы увольняем людей, - пытается Антон снять напряжение у аудитории. – Это прекрасная возможность перевести людей на более интересную работу, высококвалифицированную. Роботизация – это не про сокращение кадров, а про повышение устойчивости и качества».

Выступление Антона Сурьянинова оживило президиум. Олег Коробченко вспомнил те времена, когда он еще не был министром.

«Я купил одного робота. По бизнес-плану, вы не поверите, он должен был окупиться через 4 года, а получилось, что через полтора года! А с нынешними субсидиями, то меньше, чем за год», - продолжал глава республиканского ведомства.

«Аддитивные технологии в России тормозит консерватизм»

Именно консерватизм является одним из важных сдерживающих факторов на пути развития аддитивных технологий в России, считает Дмитрий Васильев, генеральный директор питерской компании «Лазерные технологии».

Именно консерватизм является одним из важных сдерживающих факторов на пути развития аддитивных технологий в России, считает Дмитрий Васильев, генеральный директор питерской компании «Лазерные технологии».

Чтобы убедить директоров-консерваторов в преимуществе аддитивных технологи перед классическим литейным производством, фрезерной или токарной обработкой металла, как признается предприниматель, помогает аудит эффективности производства и номенклатуры.

Часто приходится доказывать качество самих станков и производимой ими продукции конкретного предприятия. Поэтому на своем заводе пристальное внимание Васильев уделяет именно вопросу качества на всех этапах производства от 3D-принтера до конечной производимой им продукции.

Дмитрий Васильев соглашается в тем, что в России в ближайшее время произойдет смещение именно в сегмент предоставление услуг, как это происходит в том же Китае, когда при помощи 3D-принтера можно распечатать из металла все что угодно, а пластик – это самый тривиальный материал в применении технологий.

Внедрение аддитивных технологий требует переобучение персонала, повышение квалификации кадров. Чтобы обучить рабочего обслуживать станок, нужно несколько дней, а, чтобы конструктор начал работать в программе, нужно 256 часов. Несколько лет потребуется на переформатирование процесса производства целого предприятия. Но это того стоит, считает предприниматель.

Еще один сдерживающий фактор внедрения аддитивных технологий – высокий порог входа. Дорогостоящее оборудование, необходимость периферийного. Выход из этой ситуации – создание центров развития аддитивных технологий, куда можно прийти и заказать печать нужной тебе продукции. По словам Дмитрия Васильева, его компания благодаря предоставления такой услуги обеспечила свой центр работой на год вперед.

Но Татарстан хочет пойти по другому пути. Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко замахнулся на создание целой фабрики по примеру тех, что успешно работают в Поднебесной, и привлечь туда максимальное количество предприятий региона, занятых в отрасли станкостроения и металлообработки.

Ранее мы писали, что в Казани открылся глобальный форум по металлообработке и 3D-технологиям.

Автор: Елена Горбунчикова

Фото автора